Un article rédigé par Didier Long, Senior Partner Kéa Euclyd

Avec le Web 3 – blockchains, NFT (Token Non Fongibles), cryptomonnaies et autres métaverses –, nous franchissons une nouvelle étape de la longue histoire de la « civilisation du capitalisme » (Schumpeter) et vivons un changement de paradigme. C’est une rupture aussi importante que celle provoquée par l’avènement et l’hégémonie des marketplaces mondiales depuis 20 ans. Un nouveau monde est en train de naître devant nous.

Dans une blockchain, pour valider l’ajout d’un bloc, tous les nœuds du réseau doivent « se mettre d’accord » pour aboutir à une nouvelle version. C’est une mutation technologique qui va transformer nos échanges. L’entreprise de demain sera modélisée dans ses processus par la blockchain, devenant participative, décentralisée, redistribuant la valeur créée en temps réel, mondialement et localement, sous forme de cryptomonnaie au profit de ses participants : actionnaires, salariés, clients, fournisseurs.

La question du consensus et de sa gouvernance (validité, représentativité, règles de droit) est donc au cœur du sujet.

Les décisions politiques d’intérêt général pourraient elles aussi être prises sur un modèle semblable de consensus décentralisé, redéfinissant ainsi les contours de l’État et de la participation démocratique. Mais, là encore : sur qui s’appuie le consensus ? Qui le valide ? Quelle est la règle de droit ? Qui redistribue la valeur créée et quelle est la place de l’État ? Quid de la protection des exclus du consensus ? Si l’on imagine que la démocratie représentative mute en un sondage d’opinion en temps réel sur les réseaux sociaux, le web 3 offre alors une opportunité sans précédent, à la condition qu’un débat démocratique et scientifique précède et informe les participants à ce type de décision par référendum.

Le Web 3 ou la « Civilisation du capitalisme » en question

La « civilisation du capitalisme » [1] ou l’interaction vertueuse de la démocratie et du marché.

Elle naît au Moyen-Âge avec les places de marché tournantes dans les plaines de Bourgogne-Champagne et les cités-états italiennes au 12ème siècle. Venise puis Gênes, premières thalassocraties et marketplaces off-shore de la globalisation de leur époque (« économies-monde » pour Fernand Braudel) ne possédaient pas de territoire mais des comptoirs de trading. Ces républiques ont aussi inventé en parallèle la démocratie : Gênes, Venise sont aussi des communautés politiques fédératives basées sur les corporations d’armateurs, de marchands ou de citoyens, même les confréries de courtisanes possédaient des actions à Venise !

Comme l’a montré Giacomo Todeschini [2], les Franciscains furent au 13ème siècle les premiers à s’interroger sur la circulation de l’argent, la formation des prix, le contrat et les règles du marché, ainsi que sur le partage de la valeur pour la société que créait ce nouveau monde. Eux-mêmes, ordre mendiant, se voulaient les serviteurs des pauvres apparus avec la naissance des villes.

Amazon, Google, Facebook, Booking, Uber, Meetic ou Youporn… et leurs modèles de Porter globaux digitalisés sont issus en droite ligne de l’ordre médiéval. Les marketplaces du Web 2.0, GAFAM et autres BATX ne sont que la suite logique des mutations du capitalisme. Elles ont accéléré les « économies mondes » qui des places de marché de Bourgogne-Champagne en passant par les républiques italiennes, l’Anvers de la Renaissance, puis le Londres de la révolution industrielle ont déployé à grande échelle la Civilisation du capitalisme globalisé. Leurs infrastructures technologiques en cloud ont permis de concentrer, standardiser, massifier et accélérer les échanges. Par capillarité, elles ont uberisé au niveau mondial leurs fournisseurs et bien sûr les usages et mentalités de leurs utilisateurs/clients. Du bal annuel du village à Tinder, il y a une différence de rapidité mais surtout une mutation déterminante du modèle relationnel, standardisé ; une transformation autant du lien web que du lien social (cf La Revue n°23 « La transformation socio-digitale de Kéa).

Mais pour l’instant les GAFAM sont restés des marchands d’infrastructures, d’autoroutes, d’information et de données comportementales ultra-privées. En cela, ils concurrencent les États, mais ne sont pas devenus des États ou des banques représentant l’intérêt général.

La cohabitation des ordres financier et politique

Des lettres de change médiévales à la trade finance du 21ème siècle, le commerce a toujours eu besoin de crédit, d’assurance ou de garantie (pour 80 à 90 % des transactions aujourd’hui). Si le crédit se resserre comme pendant la crise du Covid, les containers restent à quai ; si les banques ne prêtent plus, l’immobilier s’effondre. Depuis les années 80, grâce à la technologie, la colossale masse financière nécessaire aux échanges s’est elle-aussi virtualisée.

Jusqu’au 19ème siècle, la plupart des grands négociants furent aussi des banquiers étroitement liés à l’État. Souvenons-nous de Jacob Fugger, l’industriel et commerçant le plus riche d’Europe au 16ème siècle, qui fut le banquier utile à Charles Quint pour asseoir son pouvoir. Mais l’ordre marchand et financier et l’ordre politique n’ont jamais fusionné.

Cependant, la passion du pouvoir et des guerres a toujours remodelé l’ordre marchand du monde et non l’inverse. La crise de 2008 a montré que les États représentants de l’intérêt général se portaient au secours des banques, « acteurs publics » majeurs et non l’inverse. Les GAFA, places de marché modernes, ne sont pas devenus des banques ni n’ont « frappé monnaie » comme les États. Libra, la cryptomonnaie de Meta, s’est heurtée à l’hostilité des régulateurs et des banques centrales.

Avec l’émergence du Web 3, de ses blockchains et cryptomonnaies, on assiste à un mélange des trois domaines : les processus d’échange, la finance et la prise de décision. C’est une rupture abyssale qui pourrait engendrer une mutation radicale les entreprises et du monde où nous vivons.

L’impact du web 3 sur les entreprises, le capitalisme mondial et toute la société est déjà à l’œuvre

Du Web 1, qui a déconcentré les centres de décision pour résister à un conflit armé mondial visant des infrastructures centralisées, nous sommes passés au Web 2.0, c’est-à-dire à une concentration autour des GAFA qui a transformé tous les rapports physiques (et mentaux) en moins de 20 ans… puis au Web 3 qui intègre les (crypto) monnaies et les décisions aux échanges, accélérant ceux-ci avec une puissance sans précédent.

Avec les cryptomonnaies, les mondes des échanges, de la finance et de la prise de décision fusionnent.

Bitcoin (40 % de part de marché vs. 70 % il y a un an) est en soi une blockchain qui est aussi une cryptomonnaie. Les blockchains de seconde génération comme Ethereum (20 % vs. 13 %) ou de troisième génération comme Cardano ou Solana vont un cran plus loin. Ce ne sera désormais plus celui qui a la plus grande puissance de calcul (Proof of Work) – consommatrice d’une énergie considérable – qui régit le consensus des « mineurs », mais celui qui utilise le plus activement son capital, en cryptomonnaies bien sûr [3] (Proof of Stake, preuve d’enjeu).

La blockchain est sortie du laboratoire.

80 des 100 plus grandes entreprises mondiales l’utilisent désormais : la blockchain sert déjà à certifier diamants, grands vins et montres ; Aura Blockchain Consortium est en passe de devenir un standard de certification du luxe ; la mise en blockchain des logistiques mondiales est en route ; des sociétés mondiales de minerais certifient les échantillons de roches et de fluides ; la BNP trace toute sa trésorerie par cette technologie ; les États-Unis ont renoncé à contrôler les cryptomonnaies pour les accompagner…

Sans oublier les métavers ! Grâce à la blockchain, aux tokens et à la réalité virtuelle immergée, d’autres mondes naissent où vit déjà le génération Z. Elle réalise le rêve psychédélique de la conférence prophétique de Philip K Dick en 1977 : « Si vous pensez que ce monde est mauvais, vous devriez en voir quelques autres »

Quel modèle d’entreprise pour demain ?

Imaginez que dans l’entreprise de demain tous les échanges, processus et transactions, décisions, soient validés par consensus distribué et profitent en cryptomonnaies à tous ses acteurs : clients, actionnaires, collaborateurs internes ou externes (fournisseurs). Les processus seraient modélisés en blockchain, validés de manière décentralisée par échange de tokens, avec la microfinance et la monnaie au cœur de chaque étape, fonctionnant avec des smart contracts pour exécuter automatiquement des contrats. Imaginez maintenant que cette puissance se démultiplie par interaction avec celle du Web 2.0 et des market places digitales…

Plus encore, imaginez que les prises de décision politique ou managériale de demain se fassent par vote-référendum en temps réel (potentiellement le pire des dictats si une décision n’est pas explicitée, discutée et acceptée par le plus grand nombre). Quelle serait la gouvernance (clients, actionnaires, collaborateurs) de cette entreprise ? Qui en assurerait la représentativité et au nom de quels critères ?

Imaginez que les monnaies émises pour cela échappent, comme c’est déjà le cas, aux États et aux banques centrales. Quelle serait alors la valeur de cette entreprise et des transactions sur ces nouveaux marchés potentiellement peu régulés ?

Le Web 3 dessine les contours d’un autre monde possible

L’avènement du Web 3 est inéluctable et il se superposera aux Web 1 et 2.0.

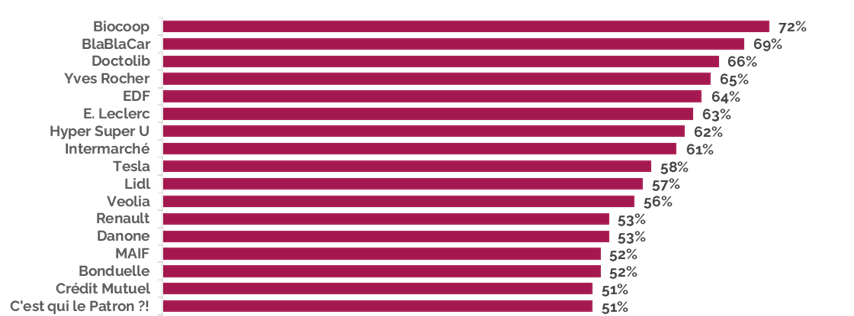

Un avènement souhaitable car la décentralisation du Web 3 s’oppose à la concentration de richesse de plus en plus forte dans le monde et les sociétés industriellement avancées où la classe moyenne, pilier de la consommation, se paupérise. Le Web 3 revient en mouvement de balancier à l’intuition initiale démocratique qui a fondé le web avant qu’il ne se concentre dans les giga-plateformes.

Le Web 3 semble bien une réponse possible aujourd’hui à la crise de confiance sociale que traverse le capitalisme. Il peut participer au partage responsable de la richesse, de mutualisation des usages et des biens en réponse à la raréfaction inéluctable des matières premières et de l’énergie. On serait dans un « New deal » digital : un monde démocratique avec une richesse plus partagée, plus lisible.

Si le capitalisme a trahi la démocratie en se détachant de l’intérêt général, de son côté, la démocratie représentative s’est effondrée. Son manque de représentativité pour de multiples raisons (repli sur l’individu, perte de vitesse des idéologies de masse, technicité des décisions…) conduit à l’apparition d’autocraties partout dans le monde. L’interaction vertueuse de la démocratie et du marché a failli. Toute décision collective pouvant désormais s’organiser en blockchain, le Web 3 peut aider aussi à résoudre la crise de la représentation de la démocratie moderne alors que les vieilles institutions ont de plus en plus de mal à incarner l’intérêt des peuples.

Cependant, la question de la gouvernance est cruciale… Qui valide la représentativité du consensus ? Les échanges en blockchain, les smart contracts sont ouverts, traçables, impiratables, indélébiles. Ils échappent aux États et potentiellement au droit. Donald Trump a fait une suite de référendum sur Twitter: # les mexicains dehors ! # On construit un mur ! # on le fait payer par les Mexicains ! Tout le monde comprendra bien que ce genre de méthode dont le Web 3 serait l’apogée aurait plus à voir avec l’ochlocratie (le pouvoir des passions du peuple) qu’avec une quelconque grande participation populaire démocratique.

Lors de la conférence inaugurale de l’association Metacircle, un think tank européen pour le Metaverse [4] dont Kea fait partie, de multiples questions ont été soulevées, parmi celles-ci :

- Pierre-Olivier Sur, Ancien Bâtonnier de Paris, a évoqué la possibilité qu’un NFT ou un avatar puissent faire écran, comme une SARL, personnalité juridique, peut le faire. Il a évoqué aussi le droit à l’effacement ou l’oubli (une blockchain est inaltérable).

- Axel Dauchez a posé la question de la participation à un vote et de l’adhésion de la totalité : « une gouvernance décentralisée qui représenterait 1 % des cas ne vaudrait rien ». Qui dit gouvernance dit aussi fausses gouvernances.

- Gilles Mentré, ancien banquier de Lazard et moteur du Grenelle de l’environnement avec sa smart tech Electis, s’est interrogé sur la prise de décision et la représentativité politique générale d’organismes experts de plus en plus décentralisés.

Philippe Rodriguez aborde un certain nombre des questions posées par le Web 3 dans son livre : La révolution métavers – Le défi de la nouvelle frontière d’Internet (Dunod 2022).

Nous autres consultants, acteurs du conseil responsable pour les dirigeants, serons, à notre place, aux avant-postes de cette mutation majeure de l’entreprise et de toute la société.

Un « New deal » digital en quelque sorte.

[1] Ce terme est utilisé dans l’ultime livre de l’économiste Joseph Schumpeter : Capitalisme, socialisme et démocratie. L’inventeur de la « destruction créatrice » et des « cycles de Kondratiev » ne croit pas à la pérennité du capitalisme et de sa figure prophétique de l’entrepreneur. C’est peu connu mais il finit sa vie socialiste.

[2] Giacomo Todeschini, Richesse franciscaine, De la pauvreté volontaire à la société de marché. Verdier 2008.

[3] Avec la preuve d’enjeu des PoS, il n’y a plus de mining comme dans les PoW, il faut posséder des jetons et les immobiliser pour le staking. Les blockchains de crypto en PoS font toujours l’objet d’une levée de fonds (ICO ou Initial Coin Offering) afin d’effectuer une première répartition et donner une valeur à l’actif initial.

[4] (https://www.lesechos.fr/start-up/ecosysteme/metacircle-le-nouveau-think-tank-europeen-du-metavers-1776800) .