CIO, booster votre STACK personnelle !

Cela fait maintenant plus de 30 ans que je collabore avec des CIO soit en tant que manager opérationnel soit en tant que consultant. En 30 ans, le monde digital a considérablement été bouleversé et ce n’est pas fini !

Bien évidemment, nous sommes entrés dans une nouvelle ère technologique portée par l’IA … et en même temps, de nombreuses innovations technologiques émergent en parallèle plus ou moins visibles : robotique, IoT, Blockchain, informatique quantique, … Avec en prime, une épée de Damoclès permanente : la sécurité !

Le job de CIO est impitoyable ! Etre capable d’assurer un RUN de très grande qualité, garantir un portefeuille de PROJETS et d’évolutions de plus en plus important, maîtriser les coûts, être innovant, apporter de la valeur business, … dans un monde digital en perpétuel développement. Tout cela avec une complexité d’acteurs internes et externes qui ne cesse d’augmenter.

Comment faire face à ce champ de force de plus en plus complexe … travailler votre STACK personnelle !

- Etre un Stratège

- Développer sa capacité à Transformer

- Nouer des Alliances

- Renforcer ses Compétences managériales

- Avoir un Kaizen mindset pour le pilotage opérationnel

Etre capable de garder le cap, de prendre des bonnes décisions, d’investir dans les bons domaines, de développer ses équipes, … tout cela nécessite de se préoccuper de sa STACK personnelle.

A travers 5 articles, je vous propose de parcourir ces différentes dimensions de la STACK du CIO.

Le S de la STACK personnelle du CIO – Etre un Stratège !

Ayant eu la chance d’accompagner de nombreux clients sur leur stratégie IT, j’ai observé 3 dimensions récurrentes des CIO stratèges :

- Ils ont une vision – imaginer l’avenir, se projeter et faire rêver

- Ils sont créatifs – trouver des solutions innovantes pour relever les défis et saisir les opportunités

- Ils s’adaptent – faire face aux situations changeantes et tirer profit des difficultés

FOCALISER

Travailler la stratégie IT, c’est se focaliser sur les bonnes questions dans votre contexte : Quelle est la raison d’être de la filière IT ? Quels sont les choix technologiques à réaliser avec et sans mes clients ? Quel est le bon modèle d’organisation et de gouvernance ? Comment développer mes ressources ? Comment travailler avec mes partenaires technologiques stratégiques ? Quel est le bon modèle économique de la filière IT et son mode de pilotage ? Comment être un acteur de l’innovation pour mon entreprise ? Comment intégrer la RSE dans mes choix ?

Et si votre Stack est personnelle, c’est aussi parce que la réponse à ces questions doit être le fruit d’une analyse rationnelle et de votre propre envie, énergie, propension à soutenir tel ou tel axe. La route est longue, mettez toutes les chances de votre coté pour en faire un beau voyage.

Travailler la stratégie de la filière IT, c’est aussi s’assurer d’avoir une vision « intégrée et cohérente » de toutes les dimensions de sa stratégie.

MOBILISER

En faire une démarche de projection et de mobilisation pour l’équipe dirigeante de la filière IT. Impulser et coconstruire le sens avec son équipe, fixer les priorités stratégiques, clarifier les piliers de cette filière IT, … et se faisant, mobiliser sa Leadership Team.

Mener une mise à jour annuelle de la stratégie de la filière IT, afin d’intégrer les nouvelles inflexions stratégiques de votre entreprise, anticiper les innovations technologiques, intégrer la déformation du marché des partenaires, intégrer les nouvelles ways of working, … pour pouvoir adapter en permanence la transformation de la filière IT.

En conclusion, développez une approche de la « survie du plus apte » (« survival of the fittest »), comme Darwin l’aurait dit.

Le T de la STACK personnelle du CIO – Développer sa capacité à Transformer

Transformer, voilà un terme utilisé à toutes les sauces. Depuis 30 ans, les technologies ont transformé la vie des citoyens et des entreprises : transformation des business models, relation client, transition vers une « tech company », nouveaux services et nouveaux métiers, réflexion stratégique horizontale, performance des processus, performance des services, … les exemples sont nombreux.

En tant que CIO, vous avez 2 challenges : transformer la filière IT et être un acteur majeur de la transformation de l’entreprise. Intéressons-nous au 1er challenge.

MODIFIER VOTRE REGARD SUR LE CHANGEMENT

On le sait maintenant, le changement est couteux, il n’est pas vivifiant pour tous. Appréhendez les transformations avec frugalité, distinguez l’essentiel de l’accessoire.

Je ne saurai trop vous recommander de vous intéresser aux buts et aux ressources personnelles qui animent vos troupes. Les évolutions organisationnelles, technologiques sont prompts à sabrer dans ce qui fait la motivation intrinsèque de vos équipes.

Ou sont les sources de fierté ? Les conditions sont-elles réunies pour faire un bon travail ? Pour transmettre son savoir faire et évoluer ? Si des résistances se présentent, que cherchent elles à protéger, comment pouvez-vous amender le projet pour être plus respectueux de ce qui mérite d’être préservé ?

Expliquez votre cap puis écoutez sans relâche, travailler les inconvénients du changement plutôt que de chercher à convaincre. Vos équipes vous le rendront.

COMMENT S’Y PRENDRE ?

En termes de méthode, nous vous recommandons de focaliser sur 3 enjeux clés :

- Gouverner la transformation (vision, modèle de gouvernance, tactique de transformation, …)

- Agir et faire agir les Hommes qui conduisent la transformation (leadership, sucres lents / sucres rapides, modes d’action, …)

- Faire murir les conditions (évolution de la culture, potentiel de situation, …)

« Manager la transformation plutôt que la transformation vous manage », comme dirait un associé du Groupe Kea.

Le A de la STACK personnelle du CIO – Nouer des Alliances

CIO est certainement un des métiers le plus exigeant en termes de gestion d’écosytème. En même temps, tous les collaborateurs voire les clients de l’entreprise sont « clients » de la filière IT et tous les providers sont contributeurs de la performance de la filière IT.

Comment gérer L’ensemble des relations avec les « STAKEHOLDERS » : COMEX, BOARD, CSE, CODIR BUSINESS, Filiales, Managers IT, … ?! Comment être toujours prêt, avoir les éléments de langage, adapter sa communication, … ?

3 recommandations :

- Adopter une stratégie des alliés : Identifier ses alliés… sans se tromper ni en oublier : ne pas attendre que les passifs et les hésitants aient basculé dans l’opposition pour se rendre compte qu’ils étaient utiles à l’alliance !… et les prendre comme ils sont. Ils vous prennent bien comme vous êtes, vous. Ce principe a entre autres pour corollaire que les alliés doivent se sentir libres de ne pas être d’accord ou de prendre momentanément leurs distances sans que les portes de l’alliance leur soient fermées.

Passer à l’action avec vos alliés - Travailler votre communication personnelle : « The medium is the message » McLuhan Faites-vous coacher sur l’art de la communication :

- Développer l’écoute active,

- Améliorer l’expression orale

- Maîtriser la communication non-verbale,

- S’entraîner régulièrement,

- Adapter sa communication,

Evidemment tout en restant soi -même… juste en un tout petit peu mieux !

- Soigner les moments clés dans vos alliances :

- Le processus budgétaire : coconstruire, soutenir les directions métiers, …

- Les comités d’investissements (Business ; IT) : avoir une vision complète, une capacité d’arbitrage, développer un pilotage par la valeur, …

- Les crises : anticiper, avoir le dispositif pour agir, savoir communiquer, …

- Les dossiers en board / excom : Être très bien préparé, avoir l’elevator pitch, …

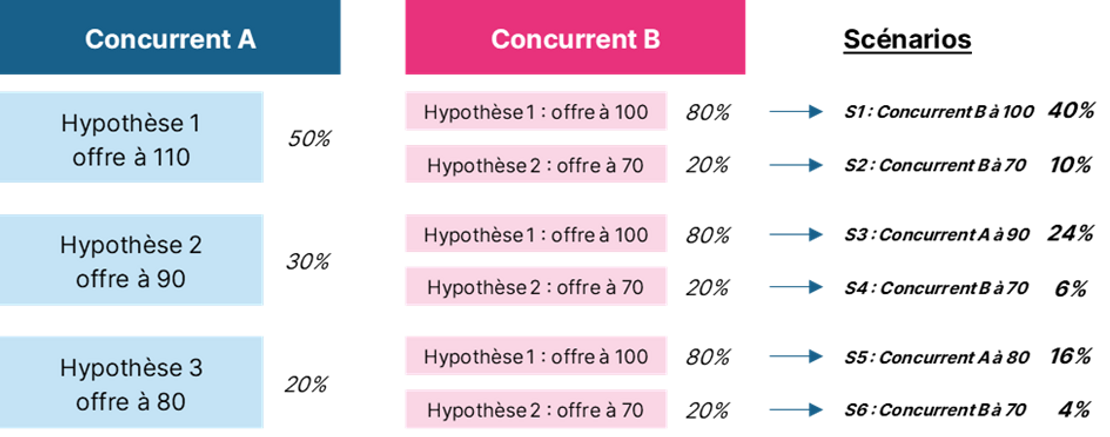

- Les négociations fournisseurs : préparer, anticiper, travailler les alternatives, …

Avez-vous identifié les moments clés à ne pas louper ?

Ne pas oublier que « Un allié trop puissant est parfois aussi redoutable qu’un ennemi déclaré. » – Citation anonyme

Le C de la STACK personnelle du CIO – Renforcer ses Compétences managériales

Manager, voilà un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre. Qu’est-ce qu’un bon manager ? De multiples réponses pour de multiples contextes dans des environnements culturels différents. Tentons d’être synthétique.

Chacun a un style managérial différent … en observant depuis plus de 30 ans les CIOs, j’ai noté 4 éléments clefs qui font la différence.

- Etre clair sur le cadre

- Co-construire le sens de la filière IT : quelle est la raison d’être de la filière IT ?

- Faire en sorte que chaque membre de votre équipe de Direction développe de l’autonomie et continue d’apprendre dans ce cadre

- Choisir son équipe de Direction

- Combiner une partie de l’ancienne équipe et de nouveaux n-1

- Recruter des gens forts, voire plus forts que soi-même

- Donner à chacun de la perspective

- Travailler votre subsidiarité

- Clarifier les sujets sur lesquels décider seul, à plusieurs au sein de l’équipe de Direction et sans vous

- Identifier ses zones de force et les pousser vers l’excellence, identifier aussi ses zones plus faibles et organiser son équipe pour qu’elle vous complète, grâce à une délégation explicite et un soutien sur ces domaines que nous avons tendances à négliger

- Accepter de lâcher prise, le 100% contrôlant crée des acteurs focalisés sur les opérations et peu responsabilisés

- Créer un environnement psychologiquement sécurisant dans un contexte avec beaucoup d’adversité

- Le droit à l’erreur,

- Pouvoir avoir tort,

- Accepter l’imprévu,

- Développer le « solidairement responsable »,

- Se faire plaisir

« Un manager n’est pas une personne qui peut faire le travail mieux que ses hommes ; c’est une personne qui peut amener ses hommes à faire le travail mieux que lui. » – Frederick W. Smith

Le K de la STACK personnelle du CIO – Avoir un Kaizen mindset pour le management opérationnel

Le pilotage opérationnel, voilà un sujet qui me surprend toujours. En fait, les CIO ont souvent occupé des postes opérationnels avant d’arriver au poste de CIO. Et en même temps, être opérationnel permet à chacun de se sentir utile… à la fin de journée, avoir résolu des problèmes opérationnels apporte de la satisfaction… mais est-ce vraiment le rôle d’un CIO de traiter les problèmes opérationnels ?!

Comment se sortir de cette spirale pas toujours vertueuse du pilotage opérationnel ? Une piste est de développer un mindset Kaizen pour le management opérationnel.

Kaizen quesako ? Les experts me pardonneront de résumer l’approche par les principes suivants :

- Amélioration continue : toujours chercher à optimiser les processus, les produits et les comportements, étape par étape.

- Petits changements : plutôt que des transformations majeures, le Kaizen prône des ajustements modestes et réguliers.

- Participation collective : tout le monde, des employés aux cadres, est impliqué dans le processus d’amélioration.

- Orientation sur les processus : identifier les inefficacités dans les processus avant de chercher des solutions.

- Focus sur les gaspillages (Muda) : réduire ou éliminer les activités qui consomment des ressources sans ajouter de valeur.

Plutôt que de résoudre les problèmes opérationnels, développer une approche Kaizen pour les réduire. Focaliser vous sur l’amélioration continue, traiter les causes plutôt que les conséquences. Développer une approche de transition permanente vers de meilleurs processus opérationnels, anticiper, redéfinir les attendus quand tout se passe bien,… soyez acteur oui mais à l’amont des sujets et non à l’aval quand le problème est présent.

« KAIZEN, c’est préférer la chose IMPARFAITE qui EXISTE aux choses PARFAITES qui N’EXISTERONT JAMAIS » – Citation d’un client

La STACK personnelle du CIO – Conclusion

Nous avons parcouru les 5 composantes de la S T A C K du CIO.

Quelle doit-être votre « couleur » de STACK ?

Un CIO innovant, un CIO gestionnaire, un CIO cost-driven, un CIO roi de son écosytème… il n’y a pas de bonne réponse !

Ce que je constate, c’est que ce job est complexe… la route est longue, les obstacles nombreux, l’adversité souvent présente.

Au fond, un CIO doit en permanence gérer un écosystème humain, politique, technologique, légal, écologique,… avec de nombreuses dimensions.

Finalement, nous aurions pu aussi dire qu’un CIO doit être STACK :

- Souple

- Tactique

- Acteur

- Compétent

- Kamikaze (mais pas trop …)

« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris » Oscar Wilde.

Donc accepter ce que vous êtes et aller vers ce que vous souhaitez devenir.

En moyenne un CIO reste 4 ans en poste… donc il faut faire vite. Soyez apprenant et modélisant car vous devez entrainer / manager / être en relation avec une équipe étendue & protéiforme.

Comme dirait un de nos clients, renforcer sa STACK pour ne pas être STUCK !

Bonne route.