La sophistication des paramètres à piloter pour être une entreprise performante légitiment pleinement la multiplicité des plans de transformation et donc la cadence élevée des projets mis en œuvre.

Mais cette abondance peut s’avérer contre-productive. S’il fut un temps où les grands projets pouvaient être vécus comme la perspective d’un nouveau souffle, aujourd’hui ils tendent bien souvent à alimenter un sentiment de perte de sens, de surcontrôle ou de perte de l’intérêt du métier. Dans un rapport publié en mars 2023, la DARES a démontré que l’accumulation de changements dans l’environnement de travail provoquait une augmentation significative du nombre de salariés jugeant leur travail insoutenable jusqu’à la retraite.

Outre un désengagement des salariés, cette surcharge transformationnelle que nous appelons « transfobésité » génère beaucoup de complexité et donc des coûts qui pèsent sur la rentabilité escomptée des nombreux projets lancés.

Revenir à l’essentiel, se débarrasser du superflu, accepter de se redonner du temps et de ne pas courir toutes les urgences pour au contraire dégager de nouvelles marges de manœuvre : voilà ce à quoi pourraient aspirer les dirigeants en pareille situation !

Nous vous proposons notre éclairage sur cette « transfobésité » ainsi que les méthodes et démarches pour un retour à une « juste transformation ».

Les 7 symptômes de la transfobésité

Nous avons recensé 7 symptômes possibles d’une surcharge transformationnelle :

- Le mille-feuille de projets : leur nombre dépasse largement la capacité d’un collaborateur, et en particulier du management, à les délivrer ou à les mettre en œuvre. Leur addition crée sa propre complexité et donc des coûts de régulation, d’arbitrage ou d’interfaçage.

- L’altération du discernement : l’enchevêtrement des couches de transformation rend le sens et l’ambition des dirigeants de plus en plus flous. Il devient difficile de distinguer les informations pertinentes des superflues, surannées ou erronées et nombre d’entre elles entrent en conflit avec les réalités du terrain.

- Le stress et anxiété / agendas surchargés : chacun a la sensation d’être dépassé ou de courir d’une réunion à l’autre sans avoir le temps de faire avancer ses dossiers… Avec parfois de la fatigue mentale, de l’épuisement, affectant ainsi le bien-être général et donc l’énergie de l’organisation jusqu’à susciter des tensions que l’on tente de contenir avec des démarches RPS.

- L’obsolescence des mots et des punchlines avec pour conséquence l’obsession pour le narratif « Quel story telling » pour faire comprendre « Vision 2030 », Cap 2027 », « Nos Valeurs » … Des mots sincères dans des démarches authentiques qui ne sont plus entendus.

- Le conservatisme ou pire que tout, le renoncement : quand j’ai le sentiment que mon environnement est régulièrement questionné, quand ses multiples dimensions sont fréquemment revisitées, je perds mes repères. Une forme de lassitude s’installe réveillant l’instinct grégaire et de juste dépense d’énergie (« à quoi bon bouger si demain je dois recommencer ? »).

- La « stagflation » de la productivité : tous les projets visent une amélioration de la performance de l’entreprise mais paradoxalement, leur accumulation pèse sur le coût marginal d’obtention d’un point de productivité supplémentaire.

- L’inertie de la décision : une surabondance de projets avec par construction de nombreuses intrications complique le processus de prise de décision car il devient difficile de peser toutes les options et de faire des choix éclairés.

A titre d’exemple, avec plus de 250 projets en cours pour environ 2000 collaborateurs, un de nos clients dans le secteur des médias présentait sans surprise plusieurs signes de « transfobésité ». Ceux qui se manifestaient le plus fortement étaient leur inertie dans la prise de décisions et un conservatisme savamment entretenu par l’organisation pour préserver chaque projet contre les autres. Il en résultait une grande difficulté à dégager un cap commun, un sentiment d’épuisement de collaborateurs sursollicités et des conflits entre équipes qui, faute de décision, continuaient de prioriser leurs efforts et leurs investissements à l’aune de leur intérêt particulier.

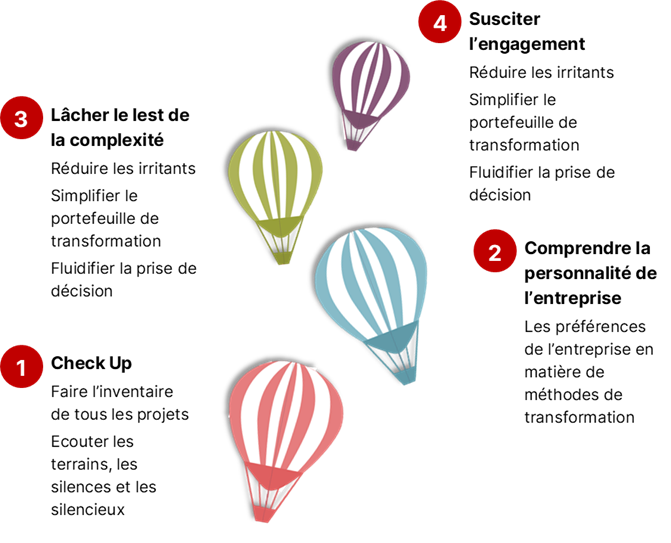

4 étapes pour revenir à une juste transformation et sortir de la transfobésité

1. Le check-up :

D’un côté, il s’agit de faire l’inventaire de tous les projets et de toutes les initiatives qui concourent à la transformation, en comprendre les enjeux et les impacts et les regarder avec les yeux des personnes impactées.

De l’autre, cette première phase permet d’écouter les terrains pour comprendre la façon dont ils ont vécu leurs dernières années en tant que salariés, dans quel état d’esprit ils sont aujourd’hui et ce qu’ils seraient prêts à changer ou voir changer. Cela permet de comprendre les relations entre groupes, la sociologie du terrain, le rapport avec la hiérarchie.

2. Evaluer l’adaptation des méthodes de transformation :

Toutes les méthodes de transformation ne sont pas adaptées à toutes les entreprises. Certaines organisations adorent jouer, d’autres aiment planifier précisément et d’autres au contraire préfèrent rester agiles pour saisir toutes les opportunités…

Ces préférences sont des traits culturels profondément ancrés dans l’histoire des entreprises. Les personnes morales sont dotées de personnalités propres réagissant plus ou moins positivement aux méthodes de transformation qui leur sont appliquées.

Pour évaluer l’adéquation entre personnalité de l’entreprise et méthodes de transformation, nous utilisons un modèle à 6 archétypes. Chaque archétype présente une logique propre de fonctionnement et réagira différemment à différentes méthodes de transformation :

3. Revenir à l’essentiel :

Temps 1 : Traiter les irritants en faisant la part des choses entre les attentes légitimes et les procès d’intention infondés :

- Agir sur les irritants et les attentes fondées par exemple sur des questions de conditions de travail qui reviennent souvent lors de nos écoutes terrain.

- S’interroger sur les procès d’intention qui ne sont pas fondés mais qui posent tout de même question : pourquoi sont-ils formulés ? Quelles sont les causes racines ? etc.

- L’action de corriger ce qui est préjudiciable doit être aussi visible que concrète : faire connaître « ce qui est fait » est porteur de synergie et d’engagement.

Temps 2 : simplifier son portefeuille de transformation :

- Identifier les lignes de force du portefeuille de transformations en cartographiant les projets qui le composent (ampleur des enjeux/bénéfices, risques de rejet/dilution, capacité de l’organisation à réussir).

- Reprioriser le contenu du programme de transformations en acceptant de stopper, abandonner, retarder, regrouper voire revenir en arrière sur certaines initiatives.

- Débureaucratiser certaines étapes de validation dudit portefeuille au bénéfice de l’action en simplifiant la gouvernance et les processus de décision.

4. Organiser… pour susciter la vie et non seulement pour remettre de l’ordre…

Une fois posées les bases de ce retour à l’essentiel, il est temps de s’organiser pour ne pas revenir en arrière et permettre un dialogue constant entre ceux qui impulsent des transformations et les terrains où elles doivent être mises en œuvre.

Les conditions de ce dialogue sont intrinsèquement dépendantes du rapport culturel au travail qui prédomine dans un pays.

En France, Philippe d’Iribarne a identifié 8 grandes spécificités du rapport au travail dans lesquelles nos clients se retrouvent généralement très bien. Elles appellent 6 leviers organisationnels à mobiliser pour réengager le corps social :

Au fil des nombreuses années que nous avons passées à arpenter le monde du travail, il y a un facteur d’engagement qui nous semble avoir particulièrement souffert de la transfobésité et de l’intensification du travail en général : c’est le lien social.

Ce sentiment est confirmé par plusieurs études du CEPREMAP et de l’INSEE à partir de l’Enquête sur les ressources et conditions de vie : de plus en plus de personnes affirment ressentir de la solitude voire être isolés dans leur travail. Et que dire de cette phrase entendue récemment chez un client : « certaines personnes ici ne fêtent même plus leur départ à la retraite. Ils disent au revoir le vendredi et le lundi, ils ne sont plus là ! ».

Voilà donc un vaste champ d’actions qui pourrait rapporter beaucoup en engagement sans mobiliser des millions d’Euros de CAPEX : se redonner les latitudes de s’écouter, dialoguer et célébrer les moments passés ensemble au travail !

La joie de travailler ensemble est un moteur sous-estimé dans le monde de l’entreprise, pourtant elle peut être un véritable catalyseur de succès pour dépasser les oppositions en tout genre en transformant radicalement l’expérience des employés et, par extension, la performance de l’organisation.

*La Logique de l’honneur : gestion des entreprises et traditions nationales, Philippe d’Iribarne, Edition Points, 1993